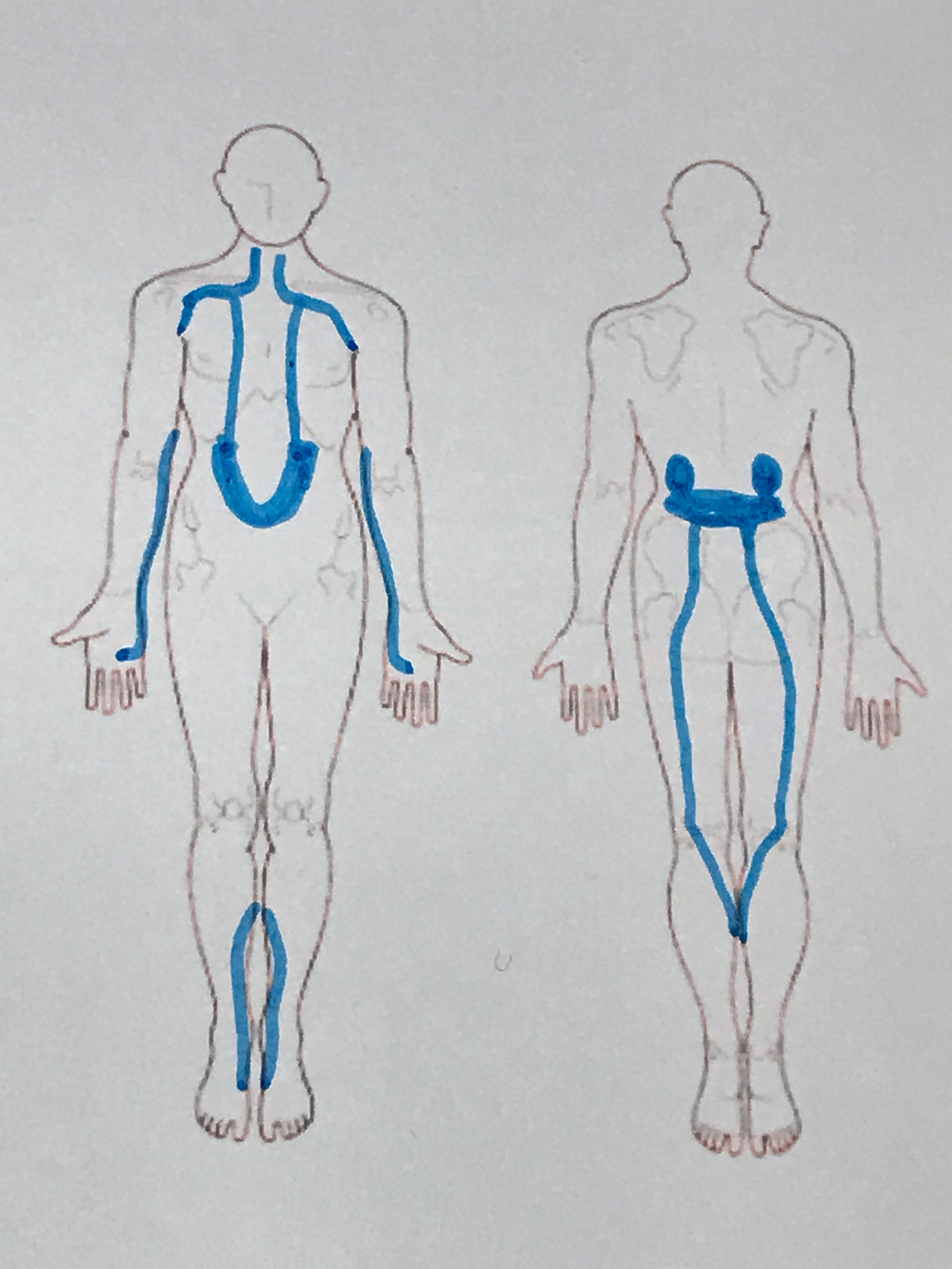

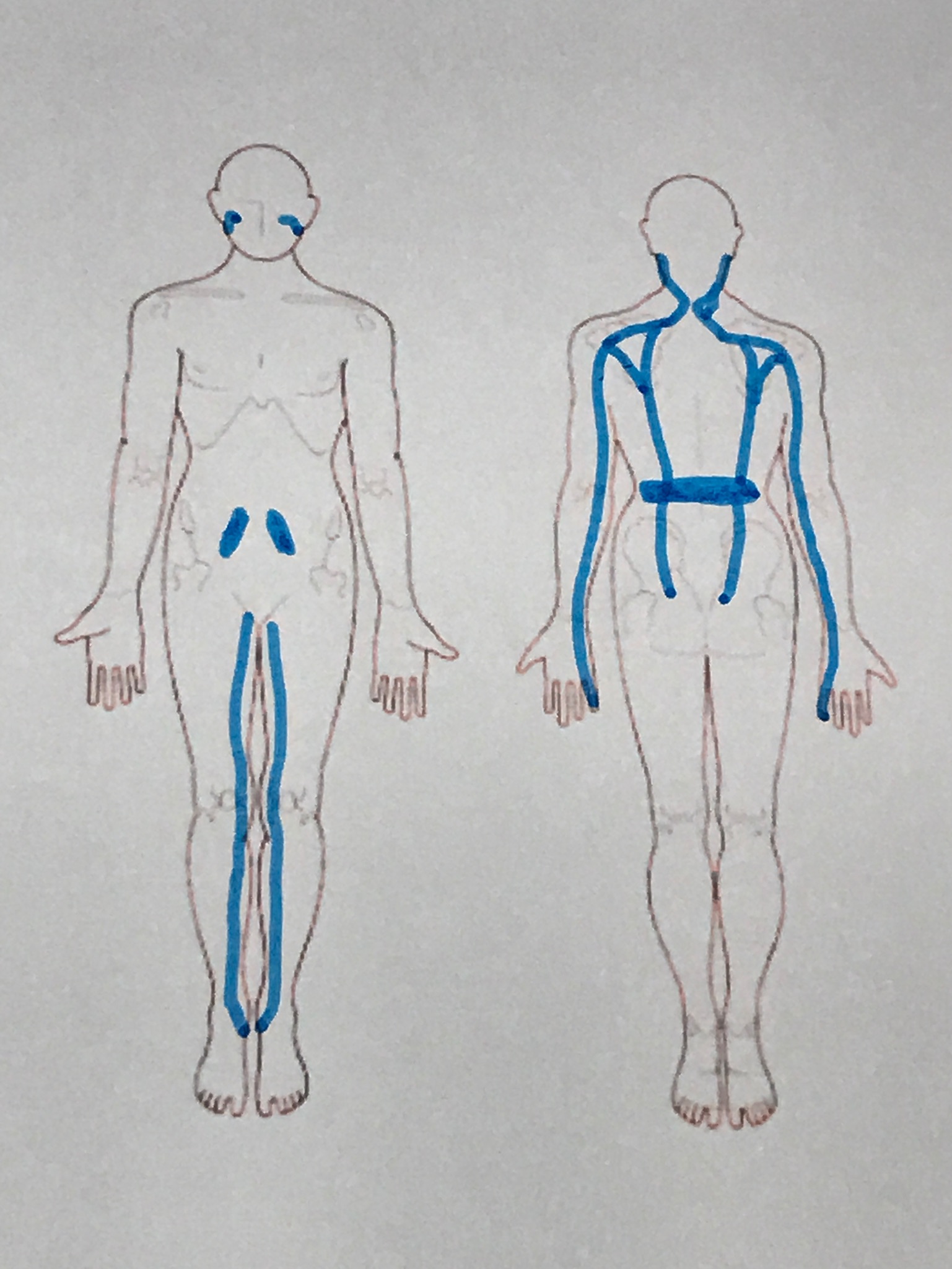

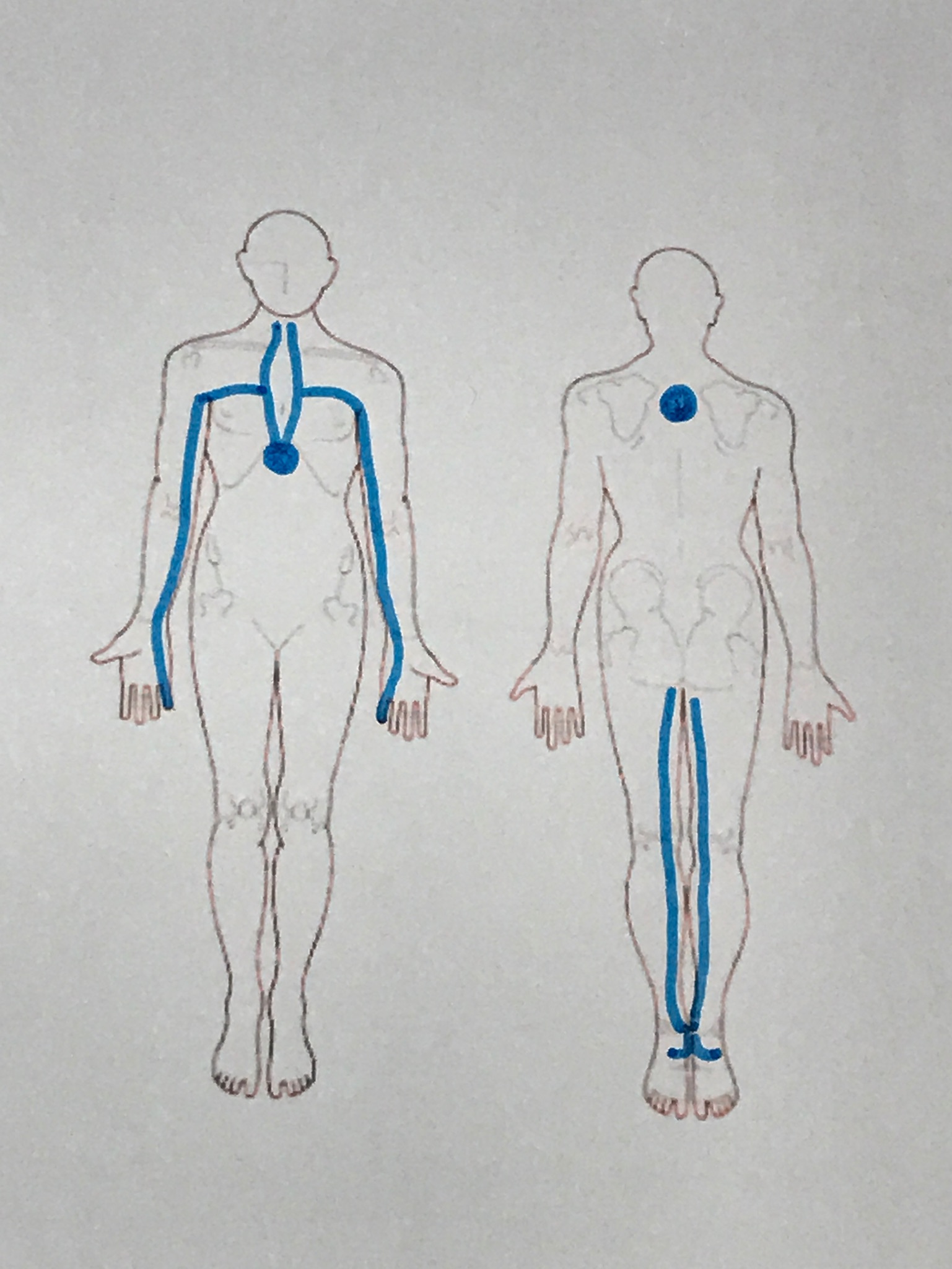

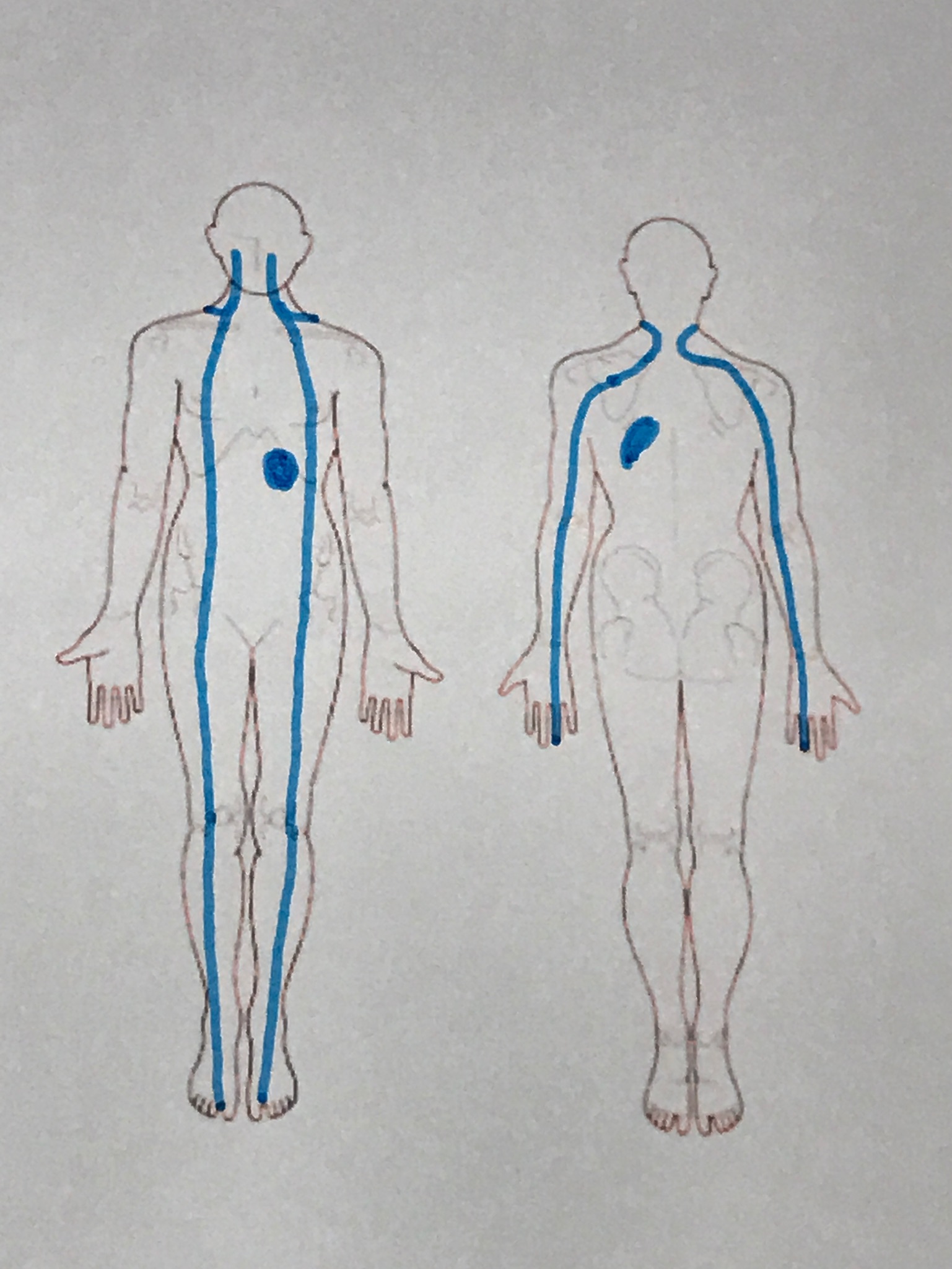

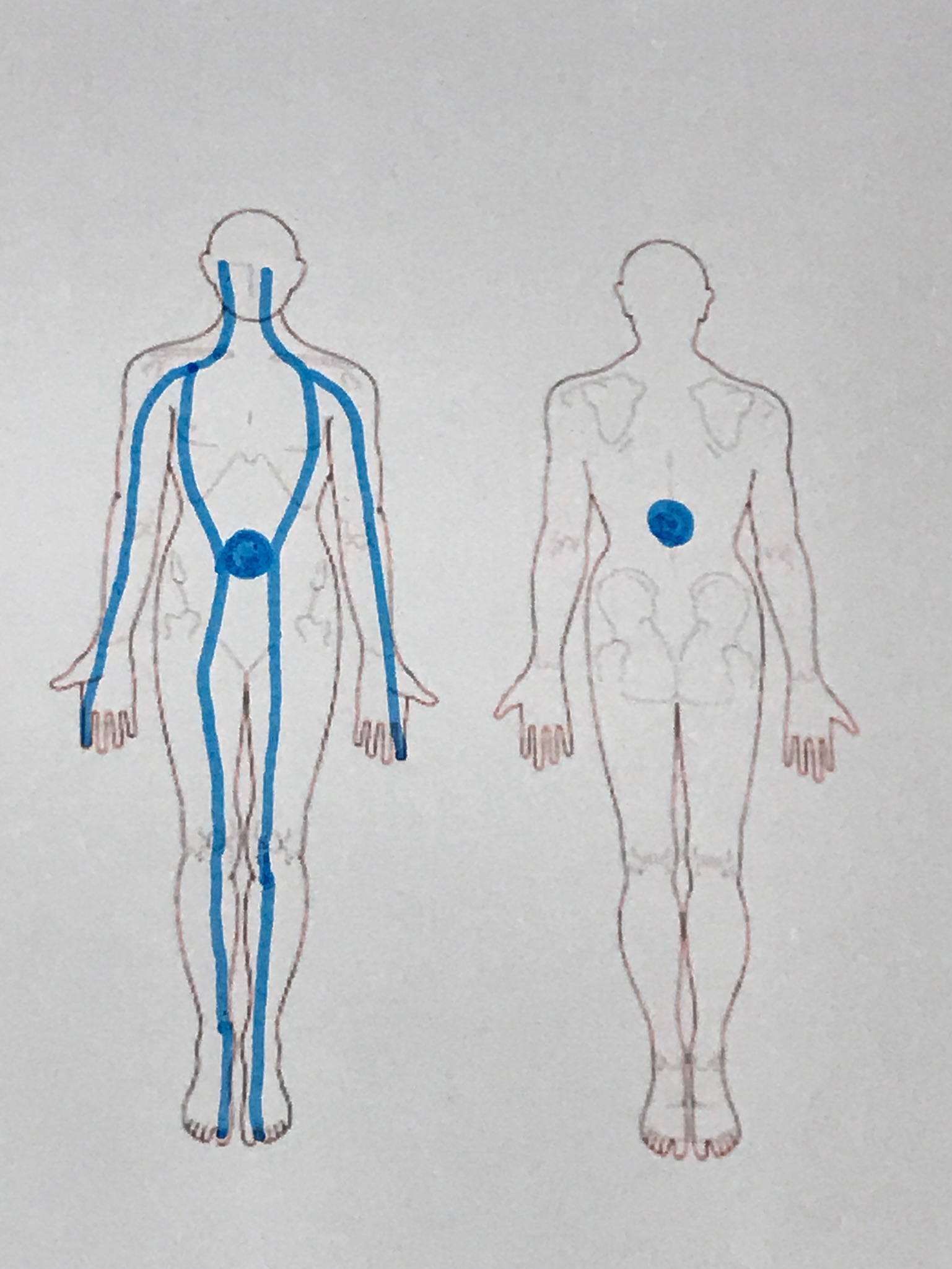

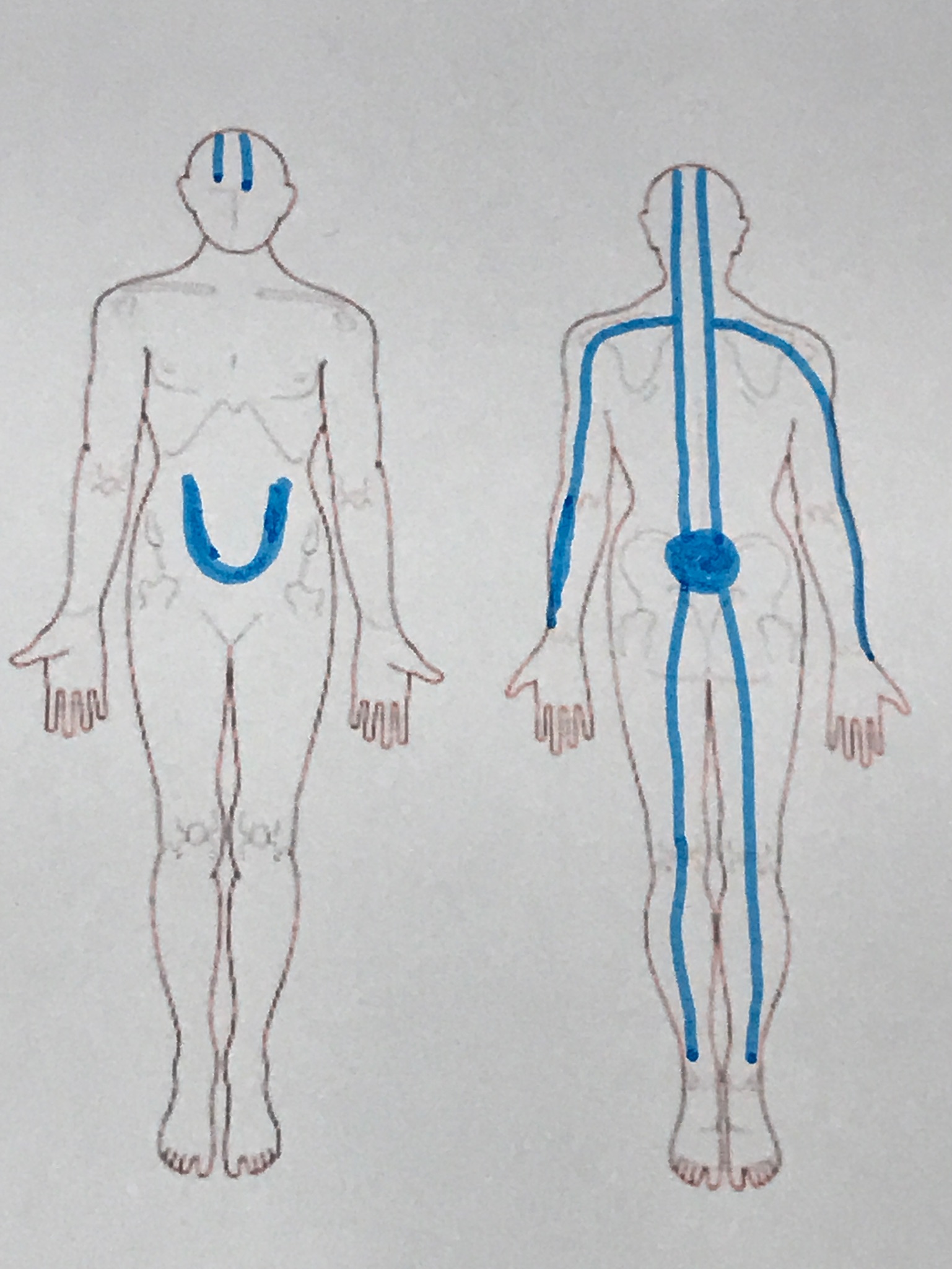

{膀胱経}

(働き)

・自律神経(脳下垂体)の働き ・尿の排泄

・生殖機能、泌尿器周辺の臓器を支配している。

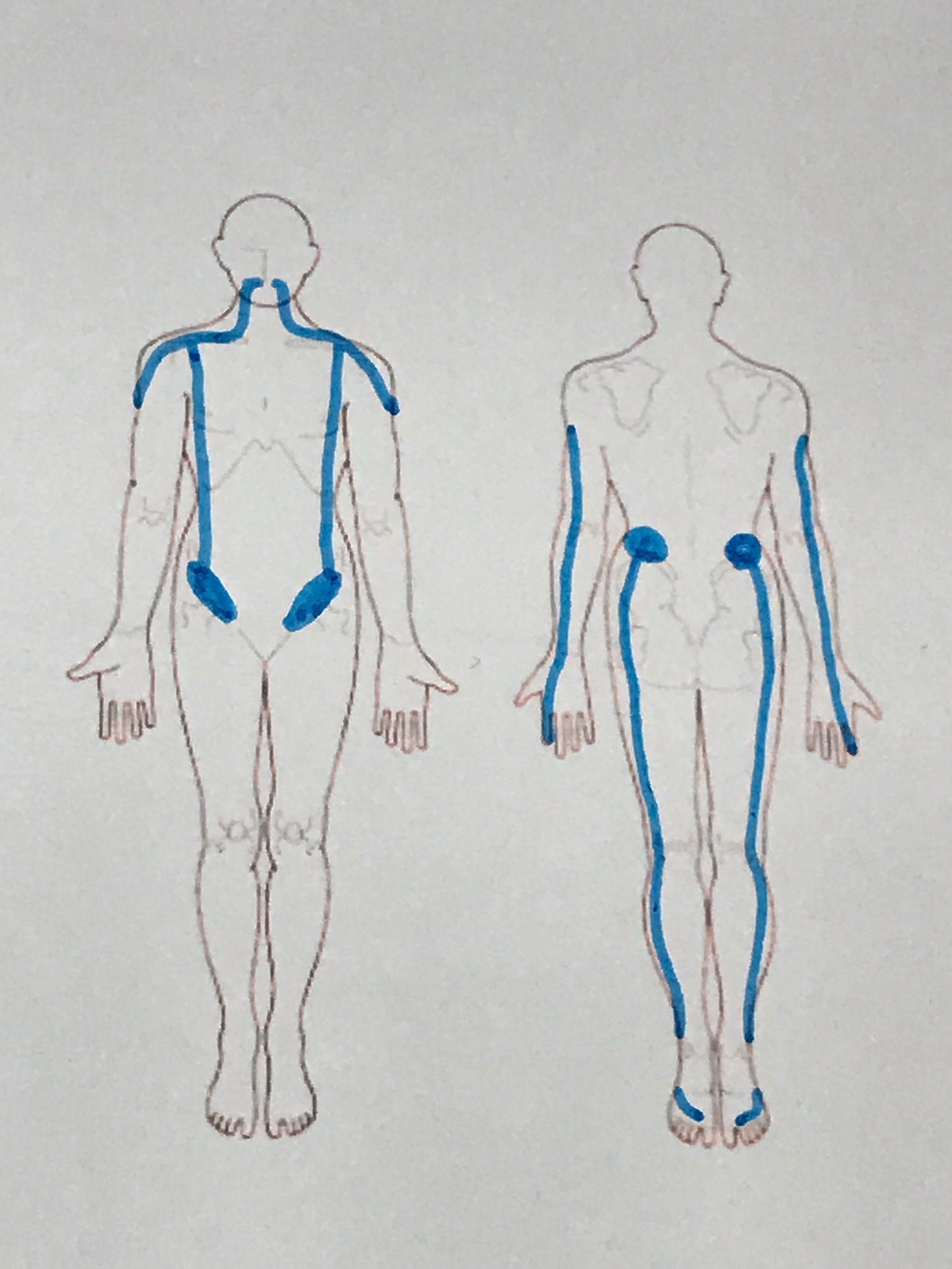

(膀胱経が滞ると)

・神経緊張が強く物事に過敏に反応 ・背筋が突っ張る ・自律神経が弱る

・腰痛 ・目頭が重く、頭痛 ・下腹、足の冷え ・不眠、寝つきが悪い

・頻尿または、尿が少ない ・膀胱炎、残尿感 ・むくみ

(なぜ膀胱経が滞るのか)

・神経を使いすぎて気が休まらない(多忙) ・下半身の冷え

・人間関係のストレス ・時間や予定に追われる

(所属器官){腎経、膀胱経共通}

・腎臓 ・膀胱 ・歯 ・目の瞳 ・内分泌腺

・生殖器 ・自律神経 ・毛髪

(参考文献)増永静人著 1974「指圧」 医道の日本社 1975「スジとツボの健康法」潮文社

遠藤喨及 2011「タオ指圧、東洋医学の革命」ヒューマンワールド