現在のスポーツ界では、「体幹トレーニング」が重要視されています。

書店に行くと、「体幹トレーニング」の本を何冊も見かけます。

確かにスポーツ選手は、体幹が強くなければ成功は難しいといえるでしょう。

しかし、強いだけでは不十分です。

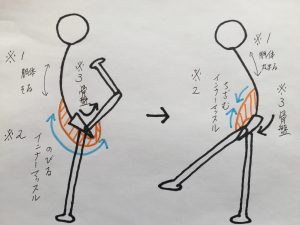

一流の選手は、体幹の力を(背骨を通し)スムースに連動して、四肢(脚や腕)に伝えます。

この連動が「スムース」に「しなやか」に行われると、その動作はとても美しく見えます。

一流の選手の動きが美しく見える秘訣は、背骨に隠されているのかもしれません。

背骨をスムースに連動させるために最も重要な筋肉は、いわゆる背筋といわれる筋肉の一番奥にあります。(背骨のインナーマッスル)

そして背骨の一つ一つを繋いでいます。

この筋肉は細く、力も弱いため、スポーツの世界では無視されることが多いのが現状です。

でも実はこの筋肉にこそ、(野生の動物のような)しなやかで力強い動きの秘訣が隠されているのです。

![IMG_0441[26]](https://www.kamomeseitaiin.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_044126-e1485490224279-300x225.jpg)